锻造是利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形,以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸的锻件的加工方法。锻造和冲压同属塑性加工性质,统称锻压。锻造是机械制造中常用的成形方法。通过锻造能消除金属的铸态疏松、焊合孔洞,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件。

锻造按坯料在加工时的温度可分为冷锻和热锻。冷锻一般是在室温下加工,热锻是在高于坯料金属的再结晶温度上加工。有时还将处于加热状态,但温度不超过再结晶温度时进行的锻造称为温锻。不过这种划分在生产中并不完全统一。 钢的再结晶温度约为460℃,但普遍采用800℃作为划分线,高于800℃的是热锻;在300~800℃之间称为温锻或半热锻。

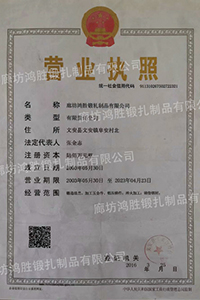

河北锻造加工

锻造按成形方法则可分为自由锻、模锻、冷镦、径向锻造、挤压、成形轧制、辊锻、辗扩等。坯料在压力下产生的变形基本不受外部限制的称自由锻,也称开式锻造;其他锻造方法的坯料变形都受到模具的限制,称为闭模式锻造。

成形轧制、辊锻、辗扩等的成形工具与坯料之间有相对的旋转运动,对坯料进行逐点、渐近的加压和成形,故又称为旋转锻造。 锻造用料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、铜、钛等及其合金。材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属。 一般的中小型锻件都用圆形或方形棒料作为坯料。棒料的晶粒组织和机械性能均匀、良好,形状和尺寸准确,表面质量好,便于组织批量生产。只要合理控制加热温度和变形条件,不需要大的锻造变形就能锻出性能优良的锻件。 铸锭仅用于大型锻件。铸锭是铸态组织,有较大的柱状晶和疏松的中 心。因此必 须通过大的塑性变形,将柱状晶破碎为细晶粒,将疏松压实,才能获得优良的金属组织和机械性能。 经压制和烧结成的粉末冶金预制坯,在热态下经无飞边模锻可制成粉末锻件。锻件粉末接近于一般模锻件的密度,具有良好的机械性能,并且精度高,可减少后续的切削加工。

在锻造加工中,坯料整体发生明显的塑性变形,有较大量的塑性流动;在冲压加工中,坯料主要通过改变各部位面积的空间位置而成形,其内部不出现较大距离的塑性流动。锻压主要用于加工金属制件,也可用于加工某些非金属,如工程塑料、橡胶、陶瓷坯、砖坯以及复合材料的成形等。

锻压和冶金工业中的轧制、拔制等都属于塑性加工,或称压力加工,但锻压主要用于生产金属制件,而轧制、拔制等主要用于生产板材、带材、管材、型材和线材等通用性金属材料。 人类在新石器时代末期,已开始以锤击天然红铜来制造装饰品和小用品。中国约在公元前2000多年已应用冷锻工艺制造工具,如甘肃武威皇娘娘台齐家文化遗址出土的红铜器物,就有明显的锤击痕迹。商代中期用陨铁制造武器,采用了加热锻造工艺。春秋后期出现的块炼熟铁,就是经过反复加热锻造以挤出氧化物夹杂并成形的。 zui初,人们靠抡锤进行锻造,后来出现通过人拉绳索和滑车来提起重锤再自由落下的方法锻打坯料。14世纪以后出现了畜力和水力落锤锻造。 1842年,英国的内史密斯制成第 一台蒸汽锤,使锻造进入应用动力的时代。以后陆续出现锻造水压机、电机驱动的夹板锤、空气锻锤和机械压力机。

冷锻压是在低于金属再结晶温度下进行的锻压,通常所说的冷锻压多专指在常温下的锻压,而将在高于常温、但又不超过再结晶温度下的锻压称为温锻压。温锻压的精度较高,表面较光洁而变形抗力不大。 在常温下冷锻压成形的工件,其形状和尺寸精度高,表面光洁,加工工序少,便于自动化生产。许多冷锻、冷冲压件可以直接用作零件或制品,而不再需要切削加工。但冷锻时,因金属的塑性低,变形时易产生开裂,变形抗力大,需要大吨位的锻压机械。 等温锻压是在整个成形过程中坯料温度保持恒定值。等温锻压是为了充分利用某些金属在等一温度下所具有的高塑性,或是为了获得特定的组织和性能。等温锻压需要将模具和坯料一起保持恒温,所需费用较高,仅用于特殊的锻压工艺,如超塑成形。

锻压可以改变金属组织,提高金属性能。铸锭经过热锻压后,原来的铸态疏松、孔隙、微裂等被压实或焊合;原来的枝状结晶被打碎,使晶粒变细;同时改变原来的碳化物偏析和不均匀分布,使组织均匀,从而获得内部密实、均匀、细微、综合性能好、使用可靠的锻件。锻件经热锻变形后,金属是纤维组织;经冷锻变形后,金属晶体呈有序性。 锻压是使金属进行塑性流动而制成所需形状的工件。金属受外力产生塑性流动后体积不变,而且金属总是向阻力zui小的部分流动。生产中,常根据这些规律控制工件形状,实现镦粗拔长、扩孔、弯曲、拉深等变形。 锻压出的工件尺寸精 确、有利于组织批量生产。